|

レースゲーム関連、PC関連、Game関連等の話題フリーな掲示板 特に制限はありませんので、気軽に書き込んでいってくださいな(^−^) |

|

32 / 175 ツリー | ←次へ | 前へ→ |

| 【684】DFI 「LANPARTY UT RDX200 CF-DR」 IR@管理人 06/10/2(月) 21:40 |

| 【685】メモリ関連 IR@管理人 06/10/2(月) 21:43 |

| 【687】メモリ関連の写真 IR@管理人 06/10/3(火) 23:00 |

| 【693】メモリ近辺の冷却方法 IR@管理人 06/10/13(金) 21:37 |

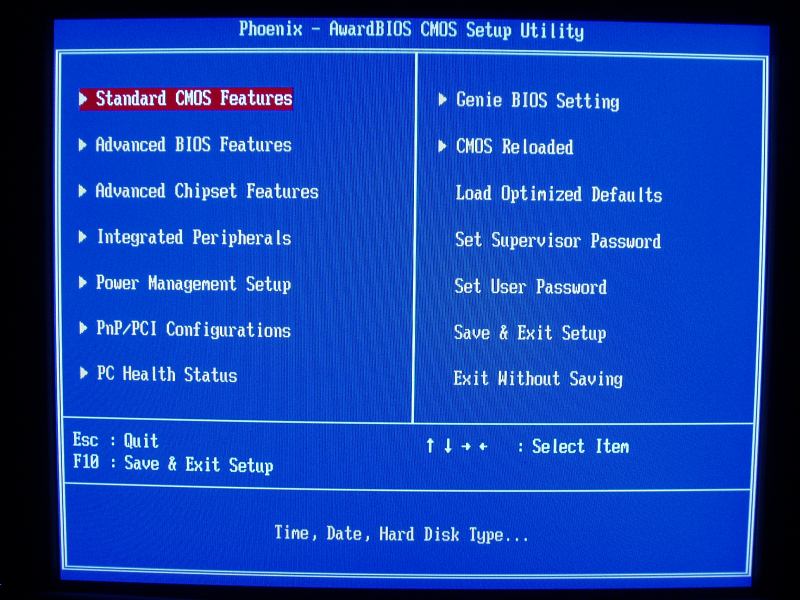

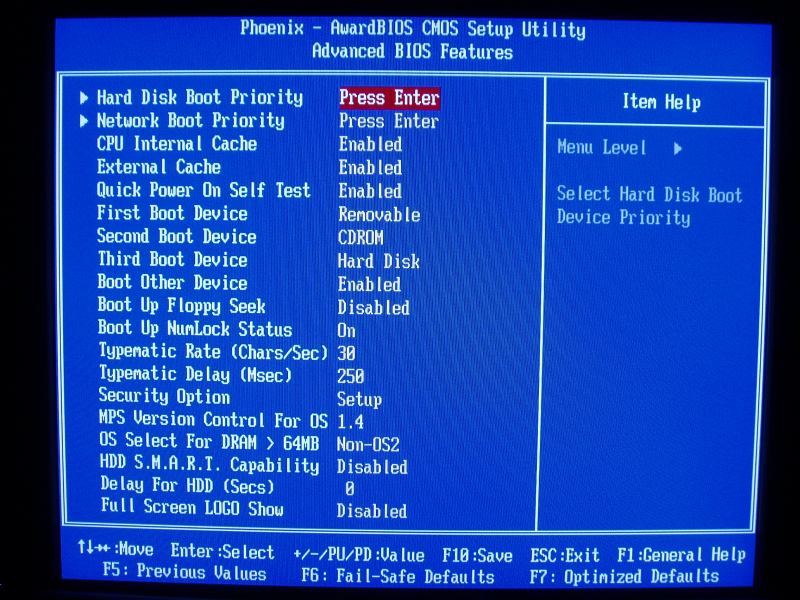

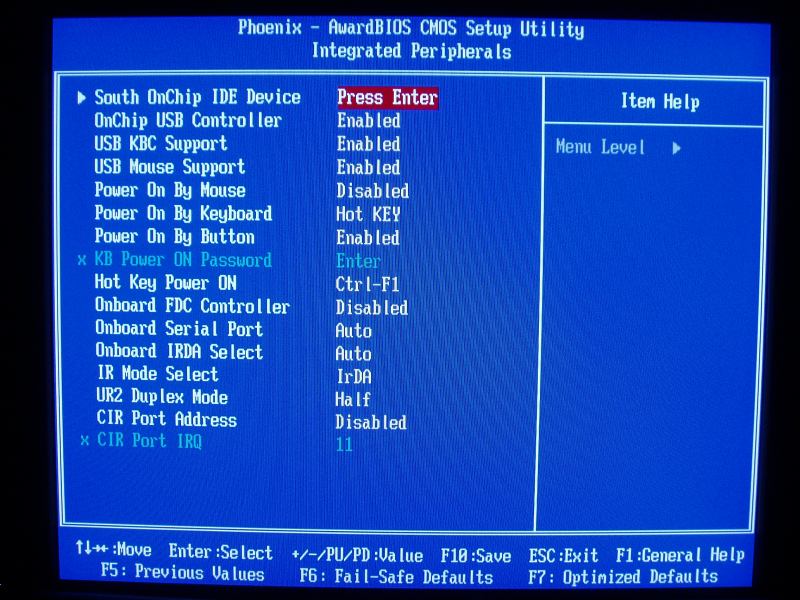

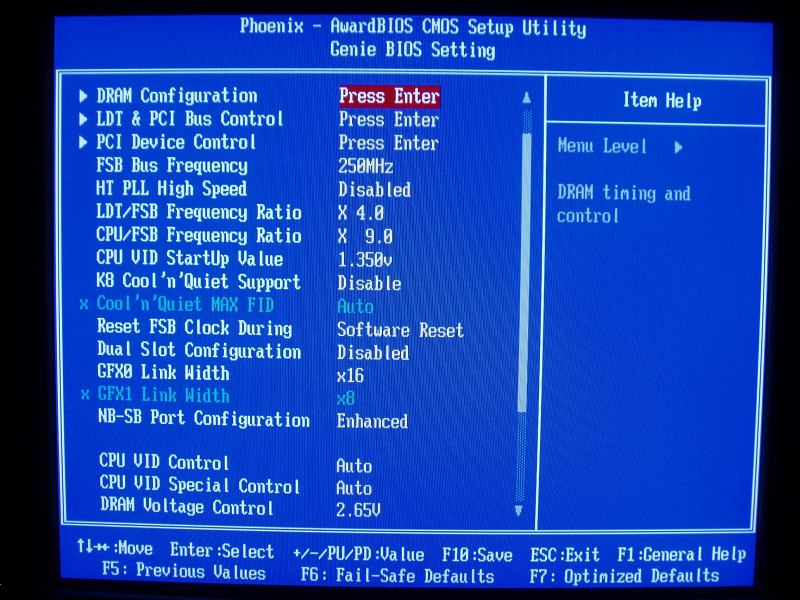

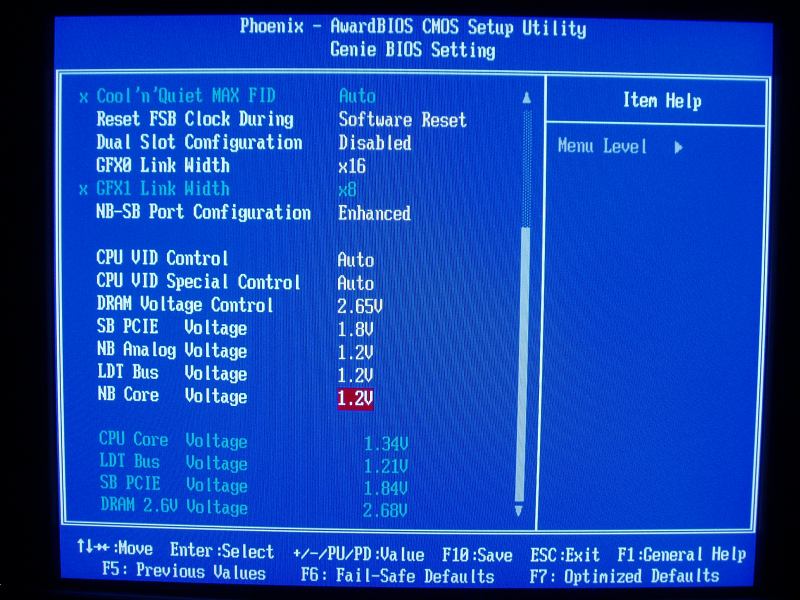

| 【686】BIOSとか IR@管理人 06/10/2(月) 22:02 |

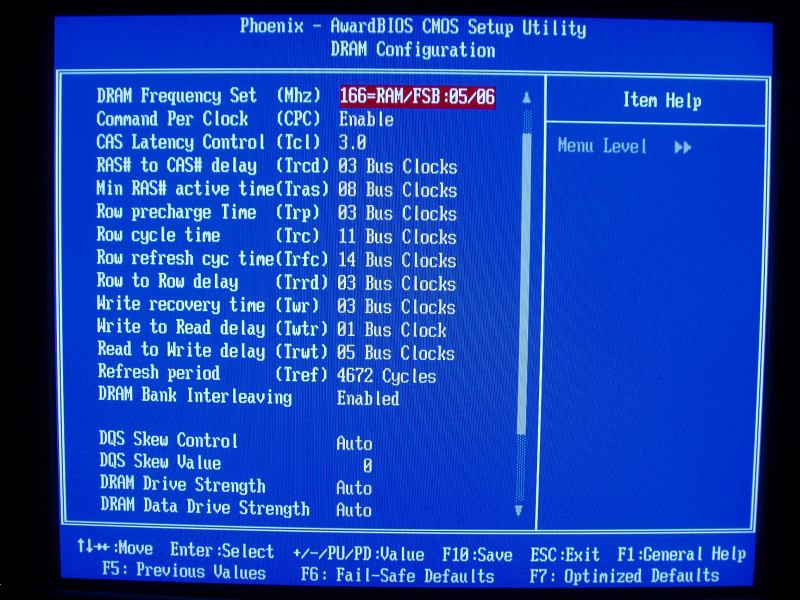

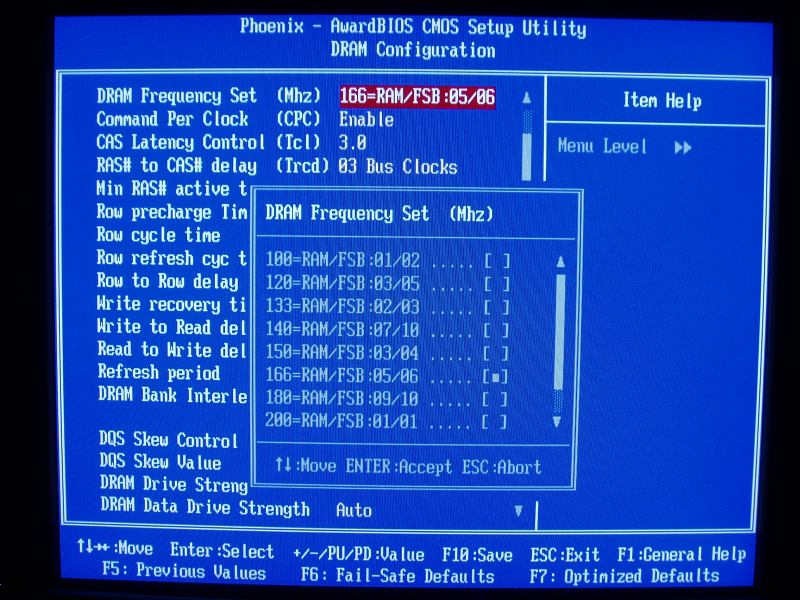

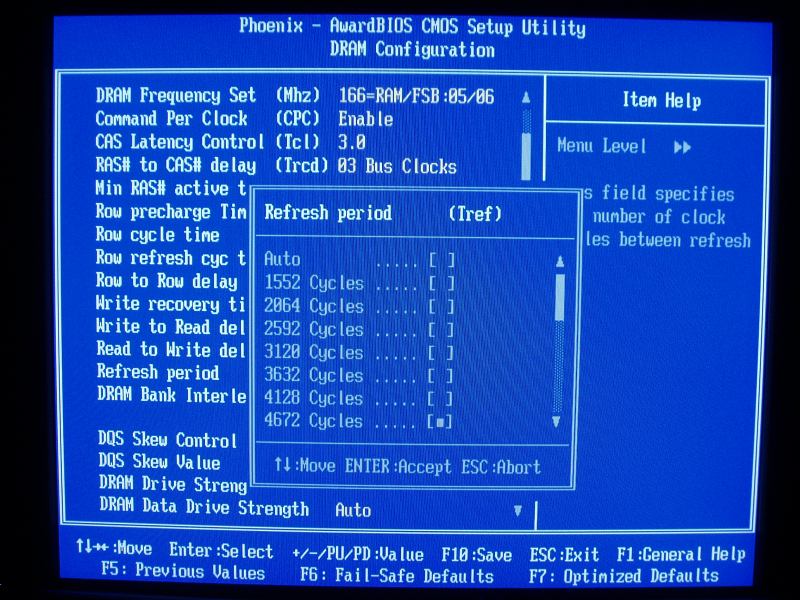

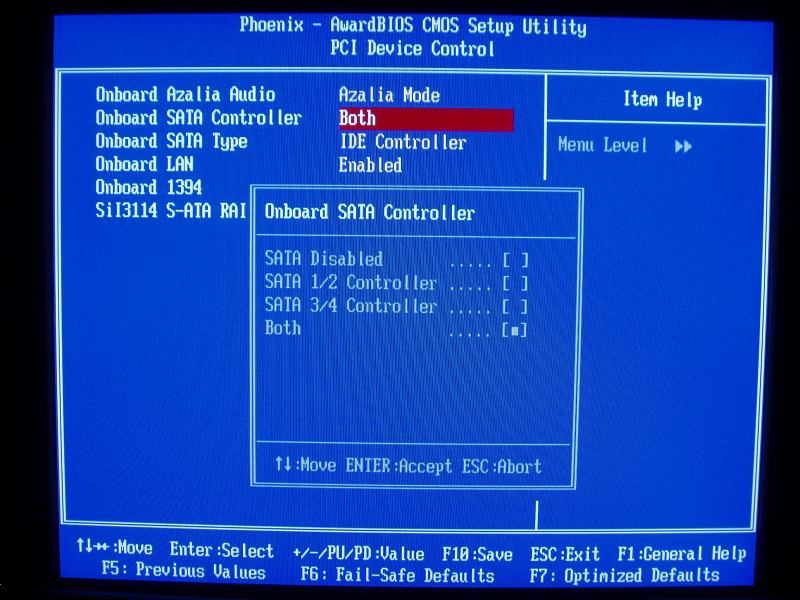

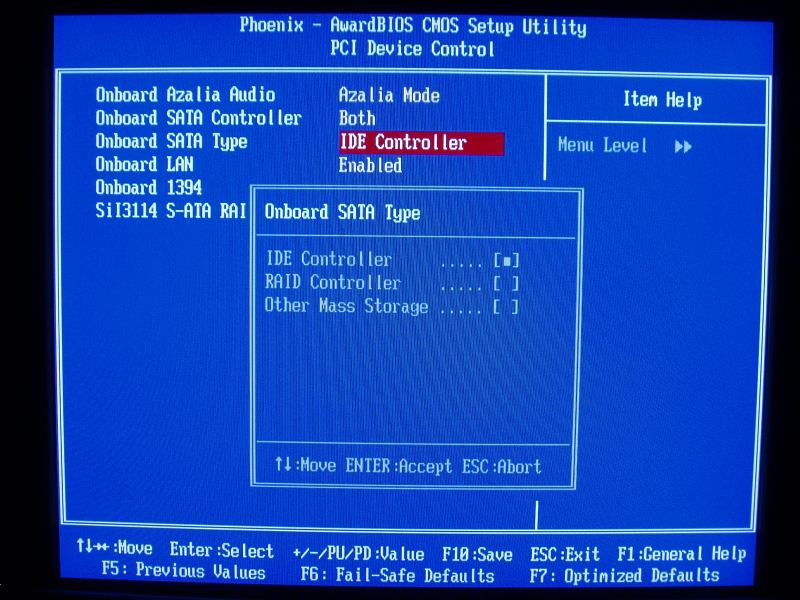

| 【688】BIOS関連の写真 其の一 IR@管理人 06/10/3(火) 23:04 |

| 【689】BIOS関連の写真 其の二 IR@管理人 06/10/3(火) 23:04 |

| 【690】再起動病デター・・・・orz IR@管理人 06/10/4(水) 20:20 |

| 【694】現時点でのまとめ IR@管理人 06/10/13(金) 21:48 |

|

IR@管理人 - 06/10/2(月) 21:40 - |

|

|

|

||||||||

|

|||||||||

|

IR@管理人 - 06/10/2(月) 21:43 - |

|

|

|

||||||||

|

|||||||||

|

IR@管理人 - 06/10/2(月) 22:02 - |

|

|

|

||||||||

|

|||||||||

|

IR@管理人 - 06/10/3(火) 23:00 - |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

IR@管理人 - 06/10/3(火) 23:04 - |

|

|

||

|

||

|

IR@管理人 - 06/10/3(火) 23:04 - |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

IR@管理人 - 06/10/4(水) 20:20 - |

|

|

|

||||||||

|

|||||||||

|

IR@管理人 - 06/10/13(金) 21:37 - |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

IR@管理人 - 06/10/13(金) 21:48 - |

|

|

|

||||||||

|

|||||||||

|

32 / 175 ツリー | ←次へ | 前へ→ | ||||

|

4,687 | |||||

|

(SS)C-BOARD v3.8 is Free |

||||||